B-8 客意文創編織工藝

114年度第2學期 B-8 客意文創編織工藝

課程資訊

講師:張佳慧

日期:8/1-11/15

時間:9:00-12:00(五)

地點:臺北市客家文化主題公園-B1學習教室2

(臺北市中正區汀州路三段2號,近台電大樓捷運站5號出口步行3分鐘)

時數:36小時/2學分(12週/3小時)

費用:優惠、詳細費用及報名請見下方連結。

報名:https://ssl.thcp.org.tw/events/1296

材料費:約1100元/人(上課與老師討論繳交)

客家元素設計

Macrame不只是西方的編織藝術,它進入客家文化脈絡後,可成為重新詮釋客家傳統圖騰、透過編織展現節慶精神。透過「結」這個動作,「連結」客家歷史、土地與族群的記憶,讓編織不只是技藝, 更是一條通往文化記憶與情感連結的線。

透過對客家文化的理解與創意轉化,讓編織展現出屬於客家文化的精神,讓學習者在結繩中體會客家的美、勤、韌與愛。

課程將結合客家傳統文化如色彩、圖騰、服飾、生活、習俗 …等,讓學員在學習基礎結繩技巧的同時,透過編織創作了解客家文化之美。

1.客家花布配色:客家花布中常見的紅、藍、粉紅、綠色調為主色,透過繩線選色與排列,模擬花布配色,營造出客家花布感的視覺語言。

2.客家窗花與幾何圖形:客家建築常見對稱幾何窗花,進行圖形與構圖轉化練習,可透過編織的網狀結構、交織技法創作出窗花造型的編織作品。

3.節慶主題創作:「天穿日」 為女生穿耳洞的吉日,利用不同的線材設計編織耳環的相關課程。透過編織的同時展現客家的節慶文化的不同風貌。並透過客家元宵擺暝等節慶文化,利用編織創作具有象徵意涵的吊飾或壁飾作品。

4.客家服飾與織品:探索傳統服飾上的紋樣與配件設計,作為作品結構與裝飾靈感。透過編織的技巧展現出來。

5.結合客家傳統藍染技藝: 將棉繩先染後編織或是成品後染,讓學員在編織的同時也可以接觸並深化客家的傳統技藝。

6.文化價值轉譯從工藝看客家精神: 編織是一線到底,步步紮實的工藝技術與客家的核心精神深度呼應, 利用素雅的色調、環保素材、簡約設計展現客家勤儉樸實的精神。利用結繩中的反覆纏繞與紮實結構展現客家困苦中堅韌成長的客家精神。利用自然素材搭配繩編與花草創作展現客家敬天惜物的優良傳統。

結合永續發展目標

客家跨域共學與環保與永續

隨著文化學習的推廣走入社區與多元場域,「客家文化」不再是族群的專利,而是公共的文化資產。本課程透過Macrame結繩技法這項來自西方的傳統手作工藝,與台灣在地的客家圖騰、色彩、節慶記憶等進行對話與結合,開啟一種「跨域共學」的文化參與模式。在傳統客家文化中,「勤儉惜物」不只是一種生活方式,更是一種深層的文化價值。為實踐環保、回收再利用的精神。本課程鼓勵學員透過舊物改造,將「永續設計」融入日常創作。

課程介紹

本課程以Macrame結繩藝術為媒介,結合客家文化中獨特的色彩美學、生活智慧與節慶習俗,透過實作與文化導入,讓學員在學習編織技法的同時,也深入認識客家文化的美與精神。從繩結的細節中讀懂傳統,從文化的故事中創作作品,打造具有文化溫度與個人風格的工藝品。

課程特色說明:

1.文化+技藝雙軌並進:每堂課先認識一個客家文化主題,再對應進行編織實作。

2.作品逐步累積,層層堆疊技巧:從小型吊飾到個人主題作品,逐步加深結繩技巧與創作難度。

3.鼓勵個人化與地方觀察:透過自由創作階段,鼓勵學員表達對自身文化背景或地方記憶的詮釋。

4.融合展覽與分享:透過期末成果展,促進跨族群、跨年齡的文化對話。

課程目標

1.學習Macrame編織的基本與進階技法,應用於生活美學。

2.認識並轉化客家文化元素,進行文化創意工藝設計。

3.培養學員文化敏感度與設計思維,創作具故事性的工藝作品。

4.透過實作與對話,促進跨世代與多族群的文化理解與傳承。

教學方式

1.文化導入:每堂課以一個客家文化主題(如花布、節慶、圖騰等)開場,搭配圖片、影片與故事分享,建立學員文化理解。

2.技法示範與操作:循序漸進教學Macrame的基本與進階結繩技法,並與文化主題連結設計練習。

3.創作設計指導:鼓勵學員依據文化主題與個人經驗進行創作構想,老師提供設計建議與技術輔助。

4.成果分享與文化交流:每階段設有作品發表與分享環節,鼓勵學員分享創作理念與文化想像,促進交流與反思。

選課要求

對繩結編織有興趣者可以報名

講師經歷

土城社大 北歐風編織班 專任講師

產業人才投資計畫訓練-文創編織商品設計實作班 專任講師

樹人家商療癒小物製作社社團 指導老師

三重高中擴香蠟燭社社團 指導老師

法務部矯正署宜蘭監獄花藝老師

亞東技術學院社團與生活成長營指導老師

致理科技大學教師團體工作坊及活動老師

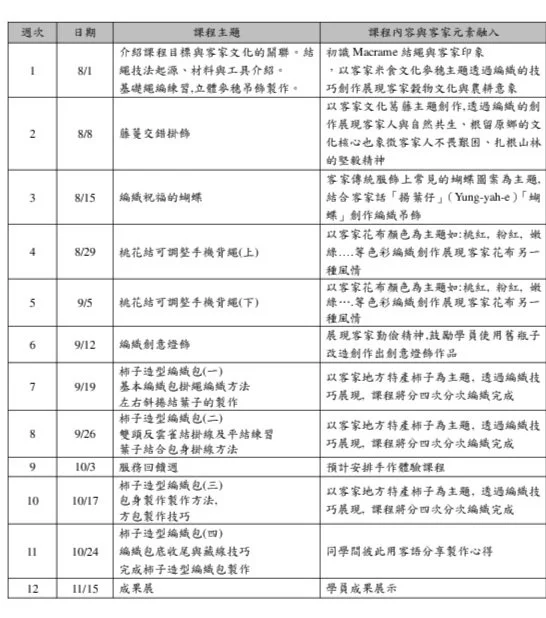

課表(預計8/1開學)